PC 1400 X

(Slides realizzate dall'Amm. Marco Santarini)

-

lunghezza m. 3,30,

-

diametro mm. 500,

-

peso kg. 1.400,

-

esplosivo kg. 320,

-

velocità di discesa 300 m/s,

-

tempo di accensione dei razzi 300 m/s (che lasciavano una codetta luminosa),

-

rettangolo di guida +/- 800 m e +/- 400 m.

La sigla deriva dall'acronimo in lingua tedesca di Splitterbombe Dickwandig, bomba a frammentazione a parete spessa, mentre 1400 dal peso in chilogrammi dell'ordigno da cui deriva. Pur non essendo stata la prima bomba guidata ad essere progettata, detiene il primato di essere stata la prima ad entrare in servizio operativo. Più tardi le bombe vennero rese filoguidate.

Lo sviluppo dell'SD 1400 derivò dalle ricerche di Max Kramer e dalla applicazione delle sue scoperte presso l'industria bellica e siderurgica Ruhrstahl AG di Witten, nella Vestfalia tedesca. Kramer era un ricercatore del Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt (DVL), una delle sezioni di ricerca bellica del Reichsluftfahrtministerium (RLM), che, nel 1938 iniziò gli studi sull'aerodinamica delle bombe aeronautiche, ipotizzandone il controllo per correggere gli errori d'impatto delle bombe a caduta libera. Studiando la SC 250, bomba standard della Luftwaffe, sperimentò l'applicazione di alette mobili comandate a distanza per rifinire ulteriormente la precisione di puntamento.

Una commissione dell'RLM esaminò i risultati delle ricerche del dottor Kramer ritenendole degne di un ulteriore sviluppo. Il progetto fu spostato presso la Ruhrstahl AG a Witten, nella Vestfalia tedesca, già impiegata nella realizzazione di bombe, per sfruttarne l'esperienza. Qui il progetto iniziale fu sviluppato su un ordigno più potente il cui carico esplosivo era di 1400 kg, ed il peso supplementare aggravò i problemi legati alla scarsa manovrabilità del progetto iniziale. L'arma infatti continuava ad essere un ordigno picchiante, non troppo dissimile da una bomba convenzionale, tanto che inizialmente gli scienziati coniarono per identificarlo il termine di bomba teledeviata.

Per aumentarne la portanza, si intervenne sia sulla dimensione delle alette, sia trovando il sistema per aumentarne la velocità di discesa. Se nel primo caso la soluzione era relativamente facile, nel secondo ci si scontrava con la necessità di velivoli con elevata tangenza; maggiore l'altezza da cui sarebbe stato sganciato l'ordigno, maggiore la sua velocità in prossimità dell'obbiettivo. Ma la tecnologia aeronautica tedesca allora non era ancora in grado di produrre un velivolo che potesse operare ad alta quota, senza dimenticare che, all'aumentare della quota operativa, sarebbe diminuita esponenzialmente l'accuratezza del sistema. Un progetto parallelo della Henschel Hs 293 scelse di aumentare la portanza aggiungendo due piccole semiali ai lati dell'ordigno, mentre la squadra del dottor Kramer restò vicina ad un aspetto "tradizionale", anche se ormai la SD 1400 non era più una convenzionale bomba a caduta. Gli impennaggi anteriori le davano una forma ad "X" che le valsero sia la denominazione industriale, da X-1 a X-7 della Ruhrstahl AG, sia quella in codice, Fritz X, assegnatole dagli alleati.

I primi collaudi dimostrarono la fattibilità del progetto, ma evidenziarono anche problemi che andavano risolti per un effettivo impiego sul campo. L'elevata velocità di caduta necessaria comportava sia la notevole attenzione del puntatore, per la difficoltà a seguire il volo dell'ordigno e per i ridotti tempi di correzione, sia una tendenza al bloccaggio delle alette direzionali che contavano su attuatori elettromagnetici. Con un successivo prototipo si cercò di ovviare al problema del bloccaggio con attuatori pneumatici, ma anche questi si bloccavano a causa delle basse temperature costringendo il ritorno alla soluzione originale.

All'inizio del 1942, grazie alla costruzione di una galleria del vento in cui effettuare le prove, si intervenne modificando le alette di controllo ed introducendo un freno aerodinamico in coda per ridurne la velocità di caduta. Successivamente, nel febbraio 1942 a Karlshagen e Peenemünde-West si constatò che l'ordigno doveva essere lasciato cadere da una altezza minima di 3 900 metri, questo per avere un tempo sufficientemente lungo a consentire di correggerne il volo (e conseguentemente il punto d'impatto) da parte del puntatore. Le condizioni meteorologiche però ponevano dei limiti alla sperimentazione da tali altezze, perciò si decise di approfittare del ben più mite clima dei territori dell'alleato italiano e trasferire tutto il programma nelle vicinanze di Foggia. Qui, in un solo mese, l'équipe del dottor Kramer fu in grado di completare le prove e lo sviluppo e di assicurarne la completa operatività.

La bomba era dotata di una testa perforante che le permetteva di essere usata efficacemente contro obiettivi corazzati, in quanto aveva la capacità di perforare una corazza di acciaio di circa 120 mm.

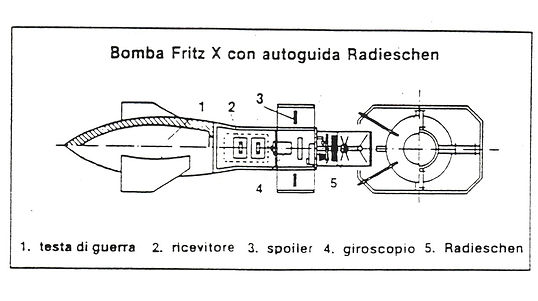

Inoltre la bomba poteva centrare con buona precisione il bersaglio in quanto era possibile controllare e correggere la sua traiettoria attraverso l’azionamento radiocomandato delle alette di profondità e dei timoni di direzione. La possibilità di colpire il bersaglio dipendeva dall’abilità del puntatore il quale agiva azionando una mini-cloche e un semplice congegno di mira (Lofte 7/D) collegato ad un sistema radio-ricetrasmittente (Telefunken FuG2O3Kehl). Il puntatore doveva collimare il bersaglio e la codetta luminosa della bomba fino a quando questa non centrava l’oggetto da colpire.

La sua alta velocità, l’estrema precisione nel centrare il bersaglio consentivano di sganciare la bomba da una quota tra i 5.000-7.000 m e praticamente quando si era in corrispondenza della verticale della nave da colpire.

Anche tale bomba, le cui caratteristiche non erano note alle nostre Forze Armate, era stata progettata per essere usata contro obiettivi navali.

Ci si trovava quindi di fronte ad un nuovo tipo di bomba, che modificava sostanzialmente le modalità di un attacco aereo. Questo infatti poteva essere condotto da una quota compresa tra i 5.000-7.000 m anziché 3.000-3.500 m come in precedenza, e su un sito - angolo virtuale compreso tra la retta congiungente il bersaglio con l’aereo attaccante ed il piano costituito dalla superficie del mare - (nave- sito aereo-mare ) di circa 80° mentre quello precedente era su un sito di circa 60°.

Gli apparecchi dotati di tali bombe erano i “Domier DO 217K2” completamente metallici, la cui cabina di pilotaggio era stata trasformata per rendere efficiente, al massimo, il lancio da alta quota di ordigni speciali.